【プレスリリース】親子で似ていた脳の“算数回路”―算数問題に取り組むときの脳活動パターンが母子間で共通することを発見

株式会社アラヤの中井智也(チーフリサーチャー)を含むフランス・日本の国際共同研究チームは、fMRI(機能的磁気共鳴画像法)を用いた親子ペアの脳活動計測から、算数の問題に取り組む際の脳活動パターンが、母親と8歳児の間で共通していることを初めて明らかにしました。この研究はアメリカの学術論文誌Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)で8月12日に発表されました。

- 本研究のポイント

・算数課題を解くときの脳活動パターンが、母子間で強く類似していることをfMRIにより初めて実証。

・特に、複雑な認知機能に関わる脳領域(前島皮質・中心前回)において母子間特有の類似性が見られた。

・脳の類似性は、母子の算数能力の類似性と関連し、スキルの世代間伝達の神経基盤を示唆。

- 本研究の概要

親の認知能力が子どもの学力や発達に大きく影響を与えることは、これまでの教育・発達心理学の研究から広く知られています。親子間の類似性は外見的特徴だけでなく、性格や態度、学習の得意・不得意にまで及びます。また、読み書きや算数に影響する学習障害が家族内で伝わる傾向があることも報告されてきました。しかし、こうした学習能力の類似性を説明する脳のメカニズムについては、まだ十分に分かっていませんでした。

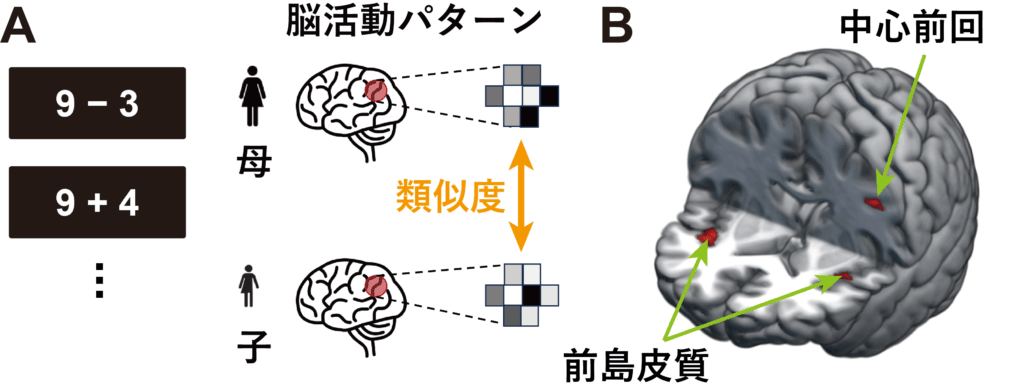

そこでリヨン神経科学研究センターとアラヤ株式会社の国際共同研究チームは、8歳の子どもとその母親からなる37組の親子ペアを対象に、fMRIを用いて一桁の足し算・引き算の課題に取り組む際の脳活動を測定し、脳活動パターンの類似度を計算しました(図A)。

その結果、親子関係の有無にかかわらず、頭頂葉、前頭葉、島皮質といった複数の領域で、世代間で類似した脳活動パターンが見られました。算数処理において、人間の脳が世代を超えてある程度共通した神経ネットワークを活用していることを示唆するものです。

さらに、「母親と子ども」という関係に限定して分析すると、左中心前回と左右の前島皮質において特に親子の脳活動が(全く関係ない子どもと大人のペアよりも)類似していることが確認されました(図B)。これらの領域は、注意制御やワーキングメモリ(情報を一時的に保持する機能)といった、複雑な認知機能に関与していることが知られています。この結果は、算数に関連する脳領域の機能的特徴が、親から子へと受け継がれている可能性を示唆しています。

興味深いのは、こうした脳活動の類似性が、母子の算数能力の類似度とも連動していた点です。特に、算数問題を苦手とする母親において、その傾向が強くなっていました。こうした知見は、認知能力が脳レベルでどのように継承されるのかという問いに示唆を与えるものであり、学習障害などのリスク評価や、個別最適化された教育支援の設計にも活用されることが期待されます。

- 原論文情報

Constant-Varlet, C., Nakai, T., Longo, L., Bouchet, H., & Prado, J. Familial transmission of neural representations for mental arithmetic across two generations. Proceedings of the National Academy of Sciences, 122 (33), e2421528122.

- 関連リンク

発表論文

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2421528122

リヨン神経科学研究センター

https://www.crnl.fr/en